2020年12月21日

残り少なくなった人生をふと立ち止まって、自分はどのような人生を歩んできたのだろうと考えることがあります。

過去に思いを致すと、あまり良いことは浮かんできません。

やはり、ああすれば良かった、こうすれば良かったという愚痴と悔恨の念に嘖(さいな)まされることが度々あります。

なかなか良い人生を歩んだと思われないのです。

『歎異抄』には、宿業という言葉が出てきます。

何か重く暗い感じがします。

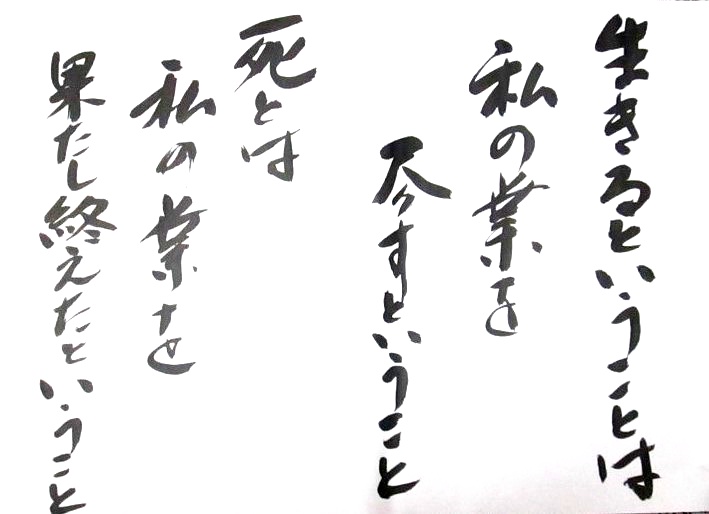

宿業の「宿」は過去という意味で、宿業とは私が嚝劫流転(こうごうるてん)してきた過去において造ってきた業なのです。

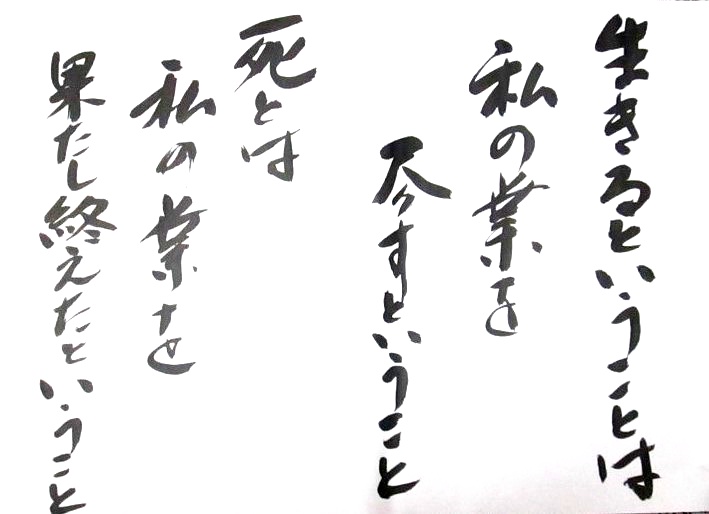

この業が今の私の人生となっているのです。

ある師の言葉に「宿業というのは、自分が自分になったという責任感なのです」とあります。

確かに私の人生は誰が作ったのでもなく、私が作った人生なのです。

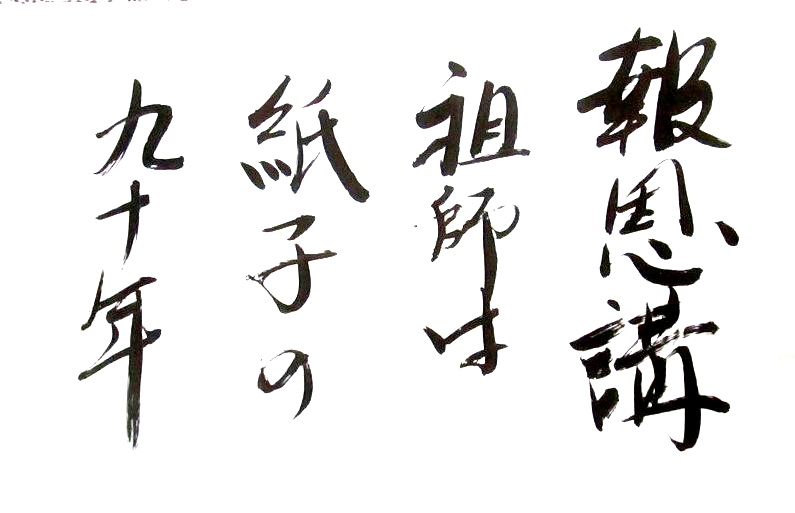

親鸞聖人の言葉に「たまたま行信を獲(え)ば遠く宿縁を慶べ」とあります。

行信とは、本願に目覚めた信心です。

私たちは法蔵因位(ほうぞういんに)の願心と生死流転(しょうじるてん)の衆生の宿業を引き受けて歩んでいて下さる。

兆載永劫(ちょうさいようごう)の修行をいただけば、私の暗い宿業が仏法に出遇うための尊いご縁であったといただくことができるのです。

私の人生が明るみの中に転ぜられてかたじけないと頂けるのです。(老僧)

↑ PAGE TOP